En bref :

- Le secteur pharmaceutique est fortement dépendant de la nature : environ 80 % des médicaments proviennent de sources naturelles et chaque étape de la chaîne de valeur dépend d’écosystèmes stables.

- Cette stabilité est pourtant menacée. Le changement climatique, la perte de biodiversité et le déclin des écosystèmes perturbent l’approvisionnement en médicaments essentiels, exposant les patients et les entreprises à des risques croissants.

- Les impacts propres à l’industrie pharmaceutique, de l’utilisation de l’eau à la conversion des terres et à la pollution pharmaceutique, s’ajoutent aux pressions, entraînant des risques réglementaires et financiers.

- Malgré les progrès accomplis en matière de climat, les risques naturels ne sont pas suffisamment pris en compte. Il est essentiel de combler le fossé entre les engagements ambiteux pris par les entreprises et les décisions opérationnelles en matière de R&D, d’approvisionnement et de fabrication.

- L’intégration de la nature dans les systèmes climatiques existants renforce l’efficacité, la résilience et la confiance des investisseurs, tout en réduisant la duplication des efforts.

- Pour commencer, il faut se concentrer sur ces cinq priorités : protéger les projets R&D, gérer les risques liés aux écosystèmes lors de l’approvisionnement, renforcer la résilience des sites de production, intégrer la nature dans la finance et prendre de l’avance sur les prochains standards.

L’industrie pharmaceutique repose sur la stabilité. Des conditions de recherche fiables, un accès régulier aux matières premières, une logistique prévisible et des environnements de fabrication cohérents permettent d’innover et de fournir des traitements dont les patients dépendent. Cette stabilité est toutefois perturbée par deux crises de plus en plus graves : le changement climatique et la perte de biodiversité.

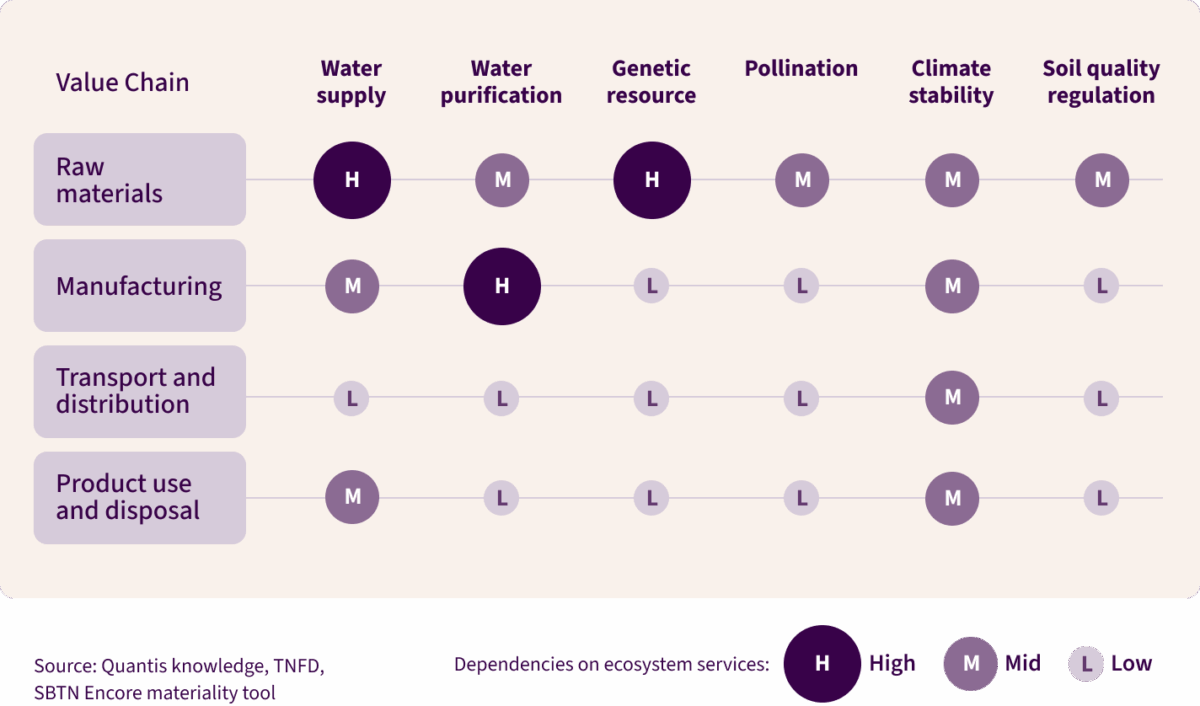

L’illustration suivante montre à quel point les entreprises pharmaceutiques sont dépendantes de la nature :

Les industries qui dépendent fortement ou modérément de la nature représentent plus de la moitié du PIB mondial, et l’industrie pharmaceutique se situe résolument dans cette catégorie. Les progrès réalisés dans le domaine du climat montrent ce qui est possible lorsque l’industrie prend l’intégration au sérieux : la tarification du carbone, les objectifs SBTi et les feuilles de route “net-zéro” sont désormais largement adoptés. Mais si le climat a atteint une maturité opérationnelle, les risques liés à la nature ne sont pas suffisamment pris en compte, ce qui laisse des zones d’ombre.

La nature n’est plus une préoccupation secondaire ; sa dégradation modifie déjà le mode de fonctionnement du secteur.

L’exposition et l’empreinte croissantes de la pharmacie

Environ 80 % des médicaments trouvent leur origine dans des sources naturelles, et les experts estiment qu’un composé médicinal prometteur disparaît tous les deux ans. Certains des médicaments les plus importants du secteur remontent tous à des écosystèmes qui ont dû être étudiés, protégés et, dans certains cas, conservés suffisamment longtemps pour que des alternatives synthétiques puissent être mises au point. Parmi les exemples les plus parlants, on peut citer, les inhibiteurs de l’ECA pour l’hypertension, d’abord dérivés du venin de la vipère brésilienne, mais aussi la thérapie anticancéreuse Taxol découverte dans l’écorce de l’if du Pacifique, et enfin la trabectédine développée à partir d’ascidies.

Parallèlement, les intrants essentiels (allant des plantes médicinales jusqu’au maïs et à la canne à sucre) sont de plus en plus vulnérables à la sécheresse, à la dégradation des sols et au déclin des écosystèmes. La fabrication dépend de grands volumes d’eau propre, tandis que la logistique et les chaînes du froid dépendent d’infrastructures stables et de conditions prévisibles.

Chaque étape de la chaîne de valeur est liée à la stabilité de la nature. Or, cette stabilité vacille. Lorsque ces systèmes échouent, les conséquences se font sentir sur ceux qui en ont le plus besoin : les patients. L’artémisinine, dérivée de l’armoise, est l’épine dorsale du traitement du paludisme, mais les mauvaises récoltes dues au climat en Asie ont déjà perturbé l’approvisionnement et poussé les prix à la hausse. L’héparine, l’un des anticoagulants les plus utilisés, est produite à partir d’intestins de porc et a connu des pénuries liées à l’apparition de maladies du bétail. En Inde, plaque tournante mondiale des ingrédients pharmaceutiques actifs, les inondations et le stress hydrique ont perturbé la production d’antibiotiques, entraînant des pénuries temporaires sur les marchés mondiaux. En d’autres termes, le risque naturel se traduit directement par un risque pour les patients.

L’exposition n’est qu’une partie de l’histoire, l’industrie pharmaceutique contribue également aux pressions qui mettent la nature en danger. L’utilisation de l’eau, la conversion des terres pour l’obtention de matières premières et la pollution pharmaceutique comptent parmi les impacts les plus importants du secteur. Cela signifie que l’industrie pharmaceutique n’est pas seulement vulnérable aux risques physiques tels que la pénurie d’eau, mais aussi aux risques de transition liés à la réglementation.

La nouvelle directive européenne sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, par exemple, devrait rendre les entreprises pharmaceutiques financièrement responsables des résidus médicamenteux présents dans les eaux usées (preuve que les impacts liés à la nature se traduisent déjà en impacts financiers). La conception de produits moins écotoxiques peut également réduire cette charge, car les améliorations en amont peuvent diminuer les montants à verser dans le cadre du système de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Certains dirigeants commencent à agir. Cependant, pour la plupart d’entre eux, l’action s’arrête encore au niveau de l’entreprise, loin de l’endroit où les risques et les opportunités se matérialisent réellement : dans les achats, le développement des produits et les opérations. Combler ce fossé entre les engagements ambitieux et les décisions quotidiennes reste l’un des obstacles les plus difficiles à franchir pour le secteur.

Combler le fossé : opérationnaliser les risques liés à la nature

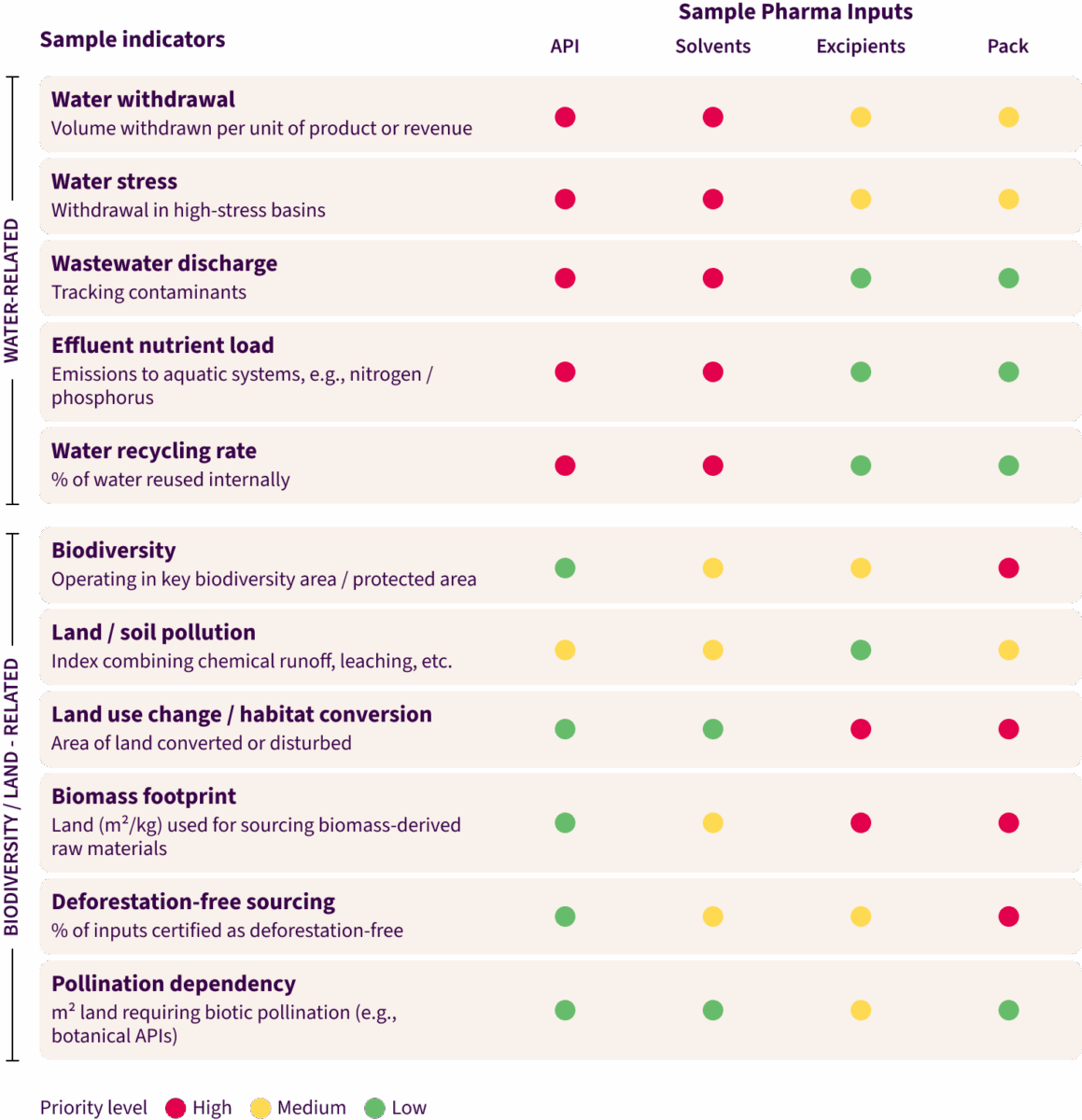

En l’absence d’une approche intégrée, les entreprises se retrouvent avec une image incomplète qui ne révèle pas les risques critiques. Le défi est particulièrement important dans le secteur pharmaceutique en raison de la complexité et de la segmentation des chaînes d’approvisionnement. Les risques sont très différents selon la catégorie, la région et même la ligne de produits.

Le graphique ci-dessous illustre la manière dont une approche multi-catégorielle peut permettre de hiérarchiser les priorités opérationnelles, en mettant en évidence les IPA, les solvants et les bio-intrants comme étant les catégories les plus urgentes. Les emballages et les excipients sont considérés comme moins prioritaires et peuvent être traités dans une deuxième vague.

Pour traduire ces priorités dans la pratique, il faut intégrer la nature directement dans le mode de fonctionnement des principales fonctions de l’entreprise :

- Découverte de médicaments (R&D) : L’opérationnalisation de la nature dans la R&D implique d’intégrer des indicateurs de biodiversité dans la recherche comme le suivi des dépendances aux composés naturels. Cela signifie également établir des partenariats avec des initiatives de conservation afin de sauvegarder l’accès aux ressources génétiques. Il s’agit aussi de protéger la viabilité à long terme des nouveaux médicaments, car la pollution pharmaceutique non gérée peut accélérer la résistance aux antimicrobiens, éroder la durée de vie effective des nouveaux IPA et déprécier les investissements en R&D. En effet, il est important d’intégrer les considérations d’écotoxicité et de soutenir la dépollution au niveau des bassins pour garantir que les avancées réalisées en laboratoire restent efficaces dans le monde réel.

- Approvisionnement : La chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique dépend fortement des intrants biologiques (des matières premières d’origine végétale, animale ou biotechnologique) de plus en plus vulnérables à la sécheresse, à la dégradation des sols et au déclin des écosystèmes. L’opérationnalisation signifie ici la cartographie des zones géographiques à haut risque, l’intégration de critères relatifs à l’eau, à l’utilisation des sols et de la biodiversité dans la sélection des fournisseurs, et l’intégration dans les contrats d’exigences relatives aux impacts multiples (pas seulement le carbone). L’engagement des fournisseurs devrait également aller au-delà des questionnaires portant uniquement sur le carbone pour s’inscrire dans des cadres intégrés couvrant l’eau, les sols et la biodiversité, et inclure des plans d’atténuation conjoints sur des questions telles que la gestion de l’eau ou l’approvisionnement en produits exempts de déforestation.

- Opérations et fabrication : L’industrie pharmaceutique est fortement consommatrice d’eau et d’énergie. Intégrer la nature signifie fixer des objectifs en matière d’eau au niveau des bassins, investir dans des stratégies d’eau circulaire et veiller à ce que les opérations au niveau des sites soient résilientes à la fois aux chocs climatiques et au déclin des écosystèmes.

En ancrant la nature et le climat dans ses activités quotidiennes, l’industrie pharmaceutique peut éviter les angles morts, réduire les doubles emplois et renforcer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement.

L’importance de l’intégration : efficacité et résilience

L’industrie pharmaceutique n’a pas besoin de réinventer la roue. La plupart des systèmes, des données et des relations mis en place pour le climat peuvent également bénéficier la nature. En intégrant la nature dans les efforts climatiques existants, les entreprises peuvent multiplier l’impact avec un effort supplémentaire marginal.

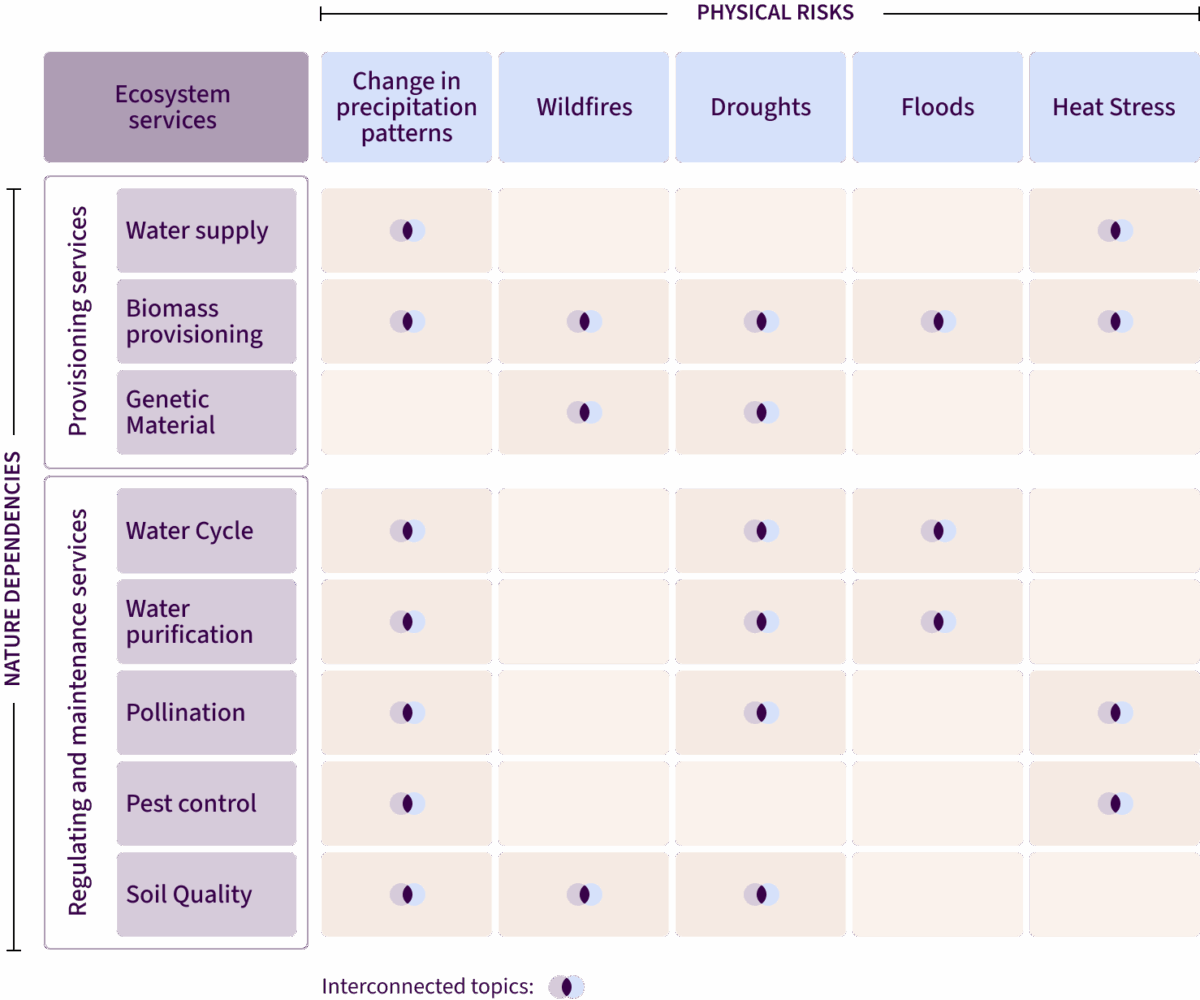

Travailler sur les données de l’un permet d’améliorer l’autre. Comme le montre le graphique ci-dessous, l’efficacité est possible parce que les risques liés à la nature et au climat sont étroitement liés.

L’évaluation du cycle de vie qui quantifie le carbone peut également tenir compte des incidences sur l’eau et l’utilisation des sols. Le même questionnaire destiné aux fournisseurs peut recueillir des données sur les émissions, la biodiversité et la déforestation. Plutôt que de mener des processus parallèles, les entreprises peuvent étendre ce qui est déjà en place pour construire un ensemble de données intégré qui fournit des informations plus riches sur le climat et la nature, ce qui permet, de gagner du temps, de réduire les coûts et de renforcer les relations avec les fournisseurs.

Cela se produit déjà à grande échelle. Dans le cadre du groupe de travail sur les systèmes de santé de la Sustainable Markets Initiative, des entreprises comme AstraZeneca, GSK, Sanofi, Novo Nordisk et Roche fixent des objectifs communs à leurs fournisseurs, qui vont au-delà du carbone et couvrent l’eau et les déchets, avec la possibilité de réduire de 3,5 millions de tonnes de CO₂e par an pour plus de 100 fournisseurs importants. Il s’agit d’un exemple clair de la manière dont une action collective peut multiplier l’impact tout en rationalisant les efforts.

La résilience s’améliore également lorsque le climat et la nature sont traités ensemble. Les deux reposent sur les mêmes bases financières : elles affectent la continuité de l’approvisionnement, les coûts de mise en conformité et l’accès au capital. Les principaux gestionnaires d’actifs, dont AXA IM, ont clairement indiqué que l’exposition à la biodiversité influencerait l’affectation de leurs capitaux. Pour l’industrie pharmaceutique, cela se traduit par un signal financier tangible : les entreprises qui ne parviennent pas à intégrer la nature et le climat risquent d’être confrontées à des coûts de financement plus élevés, tandis que celles qui prennent des mesures crédibles et scientifiquement fondées sont susceptibles de renforcer la confiance des investisseurs et de préserver l’accès au capital. Mobiliser les parties prenantes sur ces deux enjeux, réduit aussi la probabilité d’angles morts, comme le risque de pénurie d’eau qui perturbe les fournisseurs de niveau 1, le risque lié à la réglementation sur la déforestation (EUDR) qui remodèle l’approvisionnement de niveau 3, ou le risque lié à l’examen des investisseurs qui révèle des manquements en matière de divulgation d’informations.

Les synergies s’étendent également à l’action. De nombreux leviers servent simultanément le climat et la nature : le remplacement des solvants réduit les émissions et la toxicité de l’eau ; la réduction des déchets diminue l’impact des décharges et le carbone ; les stratégies circulaires pour l’eau réduisent la pression sur les écosystèmes tout en améliorant la résistance à la sécheresse. Les entreprises peuvent également s’appuyer sur des cadres établis pour guider l’intégration :

- Étendre les cadres existants : Les outils alignés sur la TCFD peuvent être étendus à la TNFD ; la CSRD et l’EUDR intègrent déjà le climat et la nature dans la diligence raisonnable.

- Élargir l’engagement des fournisseurs : aller au-delà des questionnaires portant uniquement sur le carbone et adopter des cadres multi-impacts qui tiennent compte des terres, de l’eau et de la biodiversité.

- Une grande entreprise pharmaceutique, par exemple, a commencé par intégrer des considérations climatiques dans ses achats de biomatériaux. Au fil du temps, cette démarche s’est étendue à l’eau, à l’utilisation des sols et à la biodiversité, montrant ainsi que les initiatives existantes en matière de climat peuvent naturellement évoluer vers des stratégies plus larges en faveur de la nature.

- Développer les outils opérationnels : étendre le PCF (empreinte carbone des produits), la cartographie des risques et les systèmes d’établissement de rapports à des évaluations multi-impact.

- Utiliser des processus familiers : appliquer les hiérarchies TNFD, SBTN et d’atténuation comme ACT-D ou AR3T qui s’alignent sur les systèmes de qualité et de risque existants de l’industrie pharmaceutique.

Un plan d’action unique et intégré permet d’aller plus loin dans le travail existant – en débloquant l’efficacité, en renforçant la résilience et en comblant les lacunes en matière de risques critiques tout au long de la chaîne de valeur.

D’une stratégie d’entreprise cloisonnée à une action intégrée

La leçon n’est pas propre à l’industrie pharmaceutique. Dans tous les secteurs, les risques climatiques et naturels convergent, et les stratégies cloisonnées ne peuvent plus suivre le rythme. Des exemples opérationnels apparaissent dans les domaines de la R&D, de l’approvisionnement et de la fabrication. Mais ce qui définira la prochaine avancée, c’est le leadership : il s’agit d’élever ces efforts dispersés au rang d’un programme clair qui guidera l’ensemble du secteur.

Voici cinq priorités d’action pour les leaders de l’industrie pharmaceutique :

1. R&D : protéger le pipeline

- Suivre les dépendances à l’égard des composés naturels.

- Effectuer un dépistage précoce de l’écotoxicité afin d’éviter les revers réglementaires et commerciaux.

- Établir des partenariats avec des initiatives de conservation afin de garantir l’accès aux ressources génétiques.

2. Fournisseurs : gérer les risques liés aux écosystèmes

- Segmenter les fournisseurs en fonction de leur exposition à l’eau, à l’utilisation des sols et à la biodiversité.

- Intégrer les indicateurs de performance de la nature dans les tableaux de bord et les contrats.

- Collaborer à l’approvisionnement sans déforestation et à la gestion de l’eau au niveau du bassin.

3. Sites : renforcer la résilience là où vous opérez

- Fixer des objectifs en matière d’eau au niveau du bassin pour les principaux centres.

- Déployer des systèmes d’eau circulaires pour réduire à la fois le risque de sécheresse et la charge d’effluents.

- Contrôler et atténuer les résidus pharmaceutiques.

4. Finances : intégrer la nature dans les décisions

- Intégrer les indicateurs de performance de la nature dans la tarification du carbone et l’allocation des capitaux.

- S’aligner sur les attentes des investisseurs (taxonomie de l’UE, CSRD, TNFD).

- Quantifier les coûts évités, du traitement des eaux usées à la volatilité des matières premières.

5. Normes : diriger au-delà de l’entreprise

- Rejoindre les plateformes collectives (SMI, WBCSD) pour co-définir les paramètres.

- Travailler avec les régulateurs pour élaborer des programmes de responsabilité élargie des producteurs.

Ces priorités montrent la voie pour permettre à l’industrie pharmaceutique de passer à l’étape suivante. Le vrai défi consiste maintenant à les intégrer dans les décisions quotidiennes des laboratoires, des chaînes d’approvisionnement et des sites de production.

Quantis continue de soutenir les entreprises pharmaceutiques de premier plan dans l’opérationnalisation de la nature et du climat. En apportant des connaissances intersectorielles, des outils scientifiques et un soutien pratique à la mise en œuvre, nous aidons les leaders pharmaceutiques à combler le fossé entre l’engagement et l’exécution.

Quantis est votre partenaire pour vous accompagner dans votre transformation. Nos conseillers stratégiques sont équipés pour vous guider et vous soutenir à chaque étape de votre parcours.