In Kürze:

- Makroökonomische Instabilität legt Risiken in der globalen Modebranche und ihren Lieferketten offen. Doch diese Unsicherheit eröffnet auch Raum für Veränderung – und die Chance, Resilienz aufzubauen.

- Materialinnovationen bieten einen strategischen Weg nach vorn, indem sie die Entwicklung, Beschaffung und Verarbeitung von Rohstoffen neu gestalten, um deren ökologische Auswirkungen zu reduzieren. Dazu gehören sowohl neuartige als auch umweltfreundlichere Materialien sowie Verbesserungen der Systeme und Prozesse zu deren Herstellung und Verwaltung.

- Viele Unternehmen setzen auf Materialinnovationen – springen jedoch häufig direkt zu Produktkonzepten, ohne eine klare Richtung zu haben. Ein strukturierter Ansatz hilft, kostspielige Fehltritte zu vermeiden und lenkt Innovationen auf messbare Ergebnisse.

- Um Wirkung effektiv zu skalieren, beginnt man am besten mit den Grundlagen: einer wissenschaftlich fundierten Nachhaltigkeitsstrategie, einem klaren Ziel und einem Entscheidungsrahmen.

- Ebenso wichtig ist es, funktionsübergreifende Abstimmung und Zusammenarbeit voranzutreiben, um systemischen Wandel zu ermöglichen. Intern bedeutet das, Produktentwicklung, Beschaffung, Finanzen und Nachhaltigkeit miteinander zu vernetze. Extern bedeutet es, Nachfrage und Ressourcen gemeinsam mit Branchenkollegen und Partnern zu bündeln.

- Klare Kommunikation ist entscheidend – und sie beginnt mit einem soliden, gut strukturierten Fahrplan.

- Jedes Unternehmen kann durch Materialinnovationen geschäftlichen Mehrwert erschließen – von der Reduktion operationeller Risiken und der Steigerung der Rentabilität bis hin zur proaktiven Einhaltung sich wandelnder Vorschriften.

Unsicherheit ist in der Modebranche nichts Neues. Die Branche war schon immer schnelllebig, anpassungsfähig und wandelbar. Doch die heutige Volatilität – von wirtschaftlichen Erschütterungen bis hin zu Lieferkettenausfällen – fordert selbst Branchenführer heraus, neue Wege der Anpassung zu finden. Angesichts dieser beispiellosen Zeiten mag es verlockend sein, Nachhaltigkeitspläne auf Eis zu legen. Doch Resilienz entsteht nicht durch Rückzug. Mehr denn je auf Umweltmaßnahmen zu setzen, bietet Unternehmen eine Überlebenshilfe – durch gestärkte Lieferketten, gesicherte Betriebsabläufe und gestärktes Markenvertrauen.

Worauf sollten Modeunternehmen angesichts der zunehmenden Marktinstabilität ihre Anstrengungen konzentrieren? Ein entscheidender und umsetzbarer Hebel ist die Materialinnovation.

Materialinnovationen sind ein entscheidender Hebel – sie betreffen sowohl die Zusammensetzung von Materialien als auch deren Herstellungsprozesse. Sie umfassen nicht nur neuartige und umweltfreundlichere Materialien, sondern auch Verbesserungen der Systeme und Prozesse zu deren Entwicklung, Verarbeitung und Verwaltung. Die Skalierung und beschleunigte Einführung solcher Lösungen kann das Angebot diversifizieren, die Produktion lokalisieren und die Risikobelastung verringern.

Materialinnovationen umfassen zwei zentrale Kategorien: neuartige Materialien in der Frühphase und kommerziell verfügbare Materialien mit geringerer Umweltbelastung.

- Next-Gen-Fasern und -Materialien: Neue, innovative Lösungen mit dem Potenzial, im Vergleich zu herkömmlichen Optionen bessere ökologische und/oder soziale Ergebnisse zu erzielen. Sie befinden sich in der Regel noch in einem frühen Stadium der Entwicklung oder Kommerzialisierung und benötigen weitere technologische Fortschritte sowie Kostenoptimierung für eine breite Markteinführung. Langfristiges Ziel ist es, dass diese Materialien mit zunehmender Reife zu Lösungen mit geringerer Umweltbelastung werden.

- Materialien und Fasern mit geringerer Umweltbelastung: Etablierte Lösungen, die im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen dauerhaft geringere Auswirkungen und größere Vorteile für Klima, Natur und Menschen bieten. Diese Materialien sind kommerziell etabliert und technisch mit bestehenden Lieferketten kompatibel, allerdings müssen systemische Herausforderungen wie Preisgestaltung und Lieferkettenintegrität noch gelöst werden, um eine breitere Skalierung zu ermöglichen.

Quelle: Scaling Next-Gen Materials in Fashion: An Executive Guide, BCG & Fashion for Good

Der Handlungsdruck in puncto Materialinnovation ist hoch. Rohstoffe verursachen einen erheblichen Teil des ökologischen Fußabdrucks der Modebranche – doch Lösungen sind bereits in greifbarer Nähe. Materialien mit geringerer Umweltbelastung sind heute verfügbar und bereit zur Anwendung, viele Next-Gen-Materialien stehen zudem kurz vor der Skalierung. Auch Verbesserungen in den Produktionsprozessen bieten kurzfristige Chancen zur Reduktion von Umweltauswirkungen.

Da geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten die umfassende Dekarbonisierung verzögern, bieten Materialien mit geringerer Umweltbelastung einen stabileren und risikoärmeren Weg nach vorn. Wer früh handelt, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, stärkt die eigene Resilienz und sendet ein klares Signal für Klima- und unternehmerische Führungsstärke.

Die finanziellen Argumente sind ebenso überzeugend. Die Skalierung von Materialien der nächsten Generation könnte eine Steigerung des Nettogewinns um bis zu 6 % bewirken, indem sie den Zugang zu alternativen, nachhaltigen und lokal bezogenen Rohstoffen ermöglicht. Es geht nicht nur darum, den ökologischen Fußabdruck der Mode zu verkleinern – es ist eine strategische Chance, Lieferketten umzugestalten und geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

Doch es gibt einen Haken: Ohne das richtige Fundament kann Materialinnovation zur Belastung werden. Zu oft starten Unternehmen mit einem Produktkonzept und jagen Innovationen hinterher – ohne klare Richtung. Was auf den ersten Blick vielversprechend erscheint, kann scheitern, wenn es nicht in eine solide Strategie und einen langfristigen Fahrplan eingebettet ist. Um teure Umwege zu vermeiden, brauchen Unternehmen klar definierte Ziele für recycelte, umweltfreundlichere und alternative Materialien – sowie einen Plan, wie sie diese Optionen in ihre übergeordnete Materialstrategie integrieren.

Bei all den abzuwägenden Zielkonflikten ist es verständlich, dass man sich blockiert oder überfordert fühlt. Die gute Nachricht: Es gibt klare Schritte, um Strategien für umweltfreundlichere Materialien erfolgreich aufzusetzen – und der Branche bei der Transformation ihrer Lieferketten einen entscheidenden Impuls zu geben.

Schritt 1: Beginne mit der Nachhaltigkeitsstrategie

Bevor sie in Materialinnovationen eintauchen, sollten sie das große Ganze im Blick haben. Ihre Materialstrategie darf nicht isoliert betrachtet werden – sie muss fest in der übergeordneten Nachhaltigkeitsstrategie ihres Unternehmens verankert sein.

Diese Strategie sollte übergeordnete Umweltziele für zentrale Wirkungsbereiche wie CO₂, Wasser, Landnutzung und Biodiversität festlegen. Eine belastbare Materialstrategie basiert auf dem Verständnis, wo ihre größten Hotspots liegen und welche Ziele sie bereits zugesagt haben.

Überspringen Unternehmen diesen Schritt, laufen sie Gefahr, vielversprechenden Materialinnovationen hinterherzujagen, die letztlich keine echte Wirkung erzielen – oder schlimmer noch, unbeabsichtigte Auswirkungen an anderer Stelle verursachen. Das Verständnis der wichtigsten Prioritäten ihres Unternehmens bildet die Grundlage für gezielte und wirkungsvolle Ergebnisse.

Schritt 2: Zielsetzung und Budget definieren

Sobald die übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie ihres Unternehmens steht, können sie konkrete Ziele für ihre Materialstrategie festlegen. Dabei ist ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend – es sollten mehrere Wirkungsbereiche berücksichtigt werden, statt sich nur auf eine einzelne Kennzahl zu konzentrieren.

Sobald ihr Ziel definiert ist, legen sie ihr Budget fest und überlegen, wie sie den größten ROI erzielen können. Diese Kosten-Nutzen-Perspektive ist entscheidend: Wer „zu klein“ startet, verpasst womöglich wirkungsstarke Chancen – wer „zu groß“ startet, riskiert Überinvestitionen und verfrühte Skalierung.

Stellen sie sich vor, 25 % des Nachhaltigkeitsbudgets ihres Unternehmens werden für Materialinnovationen bereitgestellt. Sollten sie dieses Budget für die Einführung einer Capsule Collection verwenden, die sich möglicherweise nicht skalieren lässt? Oder sollten sie denselben Betrag in die Erprobung einer Faser investieren, die deutlich weniger Wasser oder Chemikalien benötigt? Eine weitere Option wäre die Modernisierung von Färbeprozessen, um den Energieverbrauch zu senken und schädliche Abwässer zu vermeiden.

Die Antwort ist nicht immer eindeutig. Der richtige Weg hängt von den Prioritäten ihres Unternehmens ab. Eine übergeordnete Perspektive, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Ergebnisse berücksichtigt, hilft dabei, von Anfang an eine klare strategische Ausrichtung festzulegen.

Schritt 3: Strategie und Entscheidungsrahmen festlegen

Sobald die Prioritäten und Ziele festgelegt sind, müssen sie durch eine umfassende Materialstrategie gestützt werden, die auf einem wissenschaftlich fundierten Entscheidungsrahmen beruht. Es ist leicht, sich von überzeugenden Startups oder schlagzeilenträchtigen Prototypen beeinflussen zu lassen – aber Investitionsentscheidungen müssen sich auf Ihre Ziele und Nachhaltigkeitsvorgaben stützen.

Nicht alles, was innovativ aussieht, bringt auch echte Wirkung. Deshalb muss ihre Materialstrategie nicht nur mit ihren Zielen, sondern auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmt sein. Ein belastbarer Entscheidungsrahmen hilft ihnen, Zielkonflikte zu bewerten und Entscheidungen abzusichern – damit sie in Lösungen investieren, die zu ihren Zielen passen, und solche vermeiden, die unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben und ihre Investition gefährden.

Nehmen wir das Beispiel einer Schuhmarke, die konventionelles Leder mit einer fruchtbasierten Alternative vergleicht. Zwar benötigt das fruchtbasierte Material weniger Chemikalien im Färbeprozess, es erfordert jedoch eine Beschichtung mit Polyurethanharz, was es nicht biologisch abbaubar macht. Und obwohl es pflanzlichen Ursprungs und natürlich ist, ist der Prozess zur Umwandlung der Fasern in lederähnliches Material sehr energieintensiv. In diesem Fall wäre ein Materialwechsel möglicherweise nicht der beste erste Schritt. Eine bessere Chance könnte darin liegen, Innovationen im Gerbverfahren des konventionellen Leders zu prüfen.

Das verdeutlicht einen wichtigen, aber oft übersehenen Punkt: Innovation kann sowohl im Produkt als auch im Prozess liegen.

Die Auswahl von Materialien bringt zwangsläufig Zielkonflikte mit sich. Ein Klimavorteil kann zum Beispiel mit negativen Auswirkungen auf Wasser- oder Landnutzung einhergehen. Lebenszyklusanalysen (LCAs) sind ein wertvolles Instrument – aber nicht die ganze Wahrheit. Ein umfassender Entscheidungsrahmen sollte über Standardkennzahlen hinausgehen und auch Faktoren wie Landnutzungsänderungen, Entwaldungsrisiken und Arbeitsbedingungen einbeziehen.

Der Entscheidungsrahmen muss auch berücksichtigen, wo sich eine Lösung auf ihrer Entwicklungskurve befindet. Innovationsprojekte in der Frühphase lassen sich nicht nach denselben KPIs bewerten wie etablierte Lieferanten – etwa Kosten pro Einheit oder sofortige Skalierbarkeit. Diese Materialien sind oft nicht von Tag eins an „geschäftsreif“. Deshalb entscheiden sich manche Unternehmen dafür, solche Materialien über Innovationszentren oder Ausgründungen zu fördern – jenseits der Zwänge konventioneller Lieferkettenkennzahlen.

Einige Unternehmen mussten ihre Materialstrategie vollständig überdenken, nachdem sie in Konzepte in der Frühphase investiert hatten, ohne zu erkennen, dass deren Herstellung ihre Klimaziele konterkarierte. In solchen Fällen führen verfrühte Investitionen in isolierte Produktkonzepte zu Zeit- und Budgetverlust – und die Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken, ohne klaren Weg zur Skalierung.

Um Erfolg zu sichern, müssen Unternehmen einen Entscheidungsrahmen etablieren, der das große Ganze im Blick hat und die Materialstrategie mit den Unternehmensprioritäten und den Gegebenheiten der Lieferkette in Einklang bringt. Die Einbindung eines externen Innovationspartners kann Unternehmen dabei unterstützen, diesen Rahmen aus der Vogelperspektive zu entwickeln und die Zusammenhänge über alle relevanten Geschäftsbereiche hinweg zu erkennen.

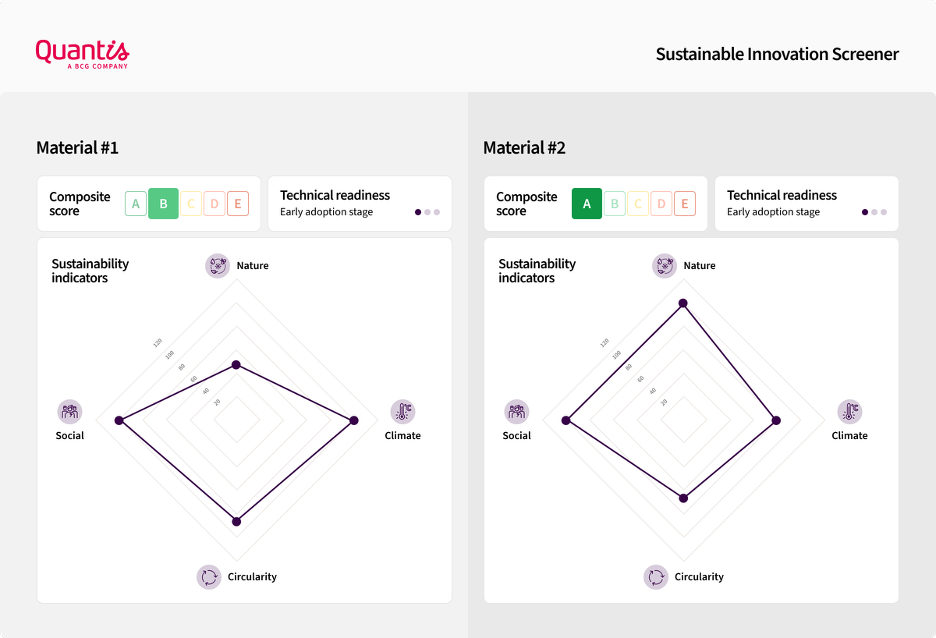

Innovations-Dashboards, wie das oben gezeigte Beispiel von Quantis, sind besonders hilfreich, um Materialien direkt miteinander zu vergleichen. Sie verschaffen Marken einen klaren Überblick über Zielkonflikte in verschiedenen Wirkungsbereichen. In diesem Beispiel schneidet Material #1 im Bereich Natur schlechter ab, während Material #2 bei Klima und Zirkularität schlechter abschneidet. Doch die starke Bewertung im Bereich Natur hebt die Gesamtnote von Material #2 leicht an.

Schritt 4: Individuelle und gemeinsame Verantwortlichkeiten abstimmen

Wie bei jeder Nachhaltigkeitsinitiative erfordert die Umsetzung einer Materialinnovationsstrategie sowohl individuelle als auch gemeinsame Anstrengungen.

Auf Unternehmensebene müssen sie bereichsübergreifend mit miteinander verknüpften Kennzahlen integriert werden – und dürfen nicht isoliert im Nachhaltigkeitsteam verbleiben. Bereiche wie Finanzen, Design, Produktentwicklung, Merchandising und Beschaffung müssen alle mit am Tisch sitzen. Besonders Produktdesigner spielen eine zentrale Rolle. Wenn sie nicht frühzeitig eingebunden und zum Experimentieren ermutigt werden, wird sich die Investition kaum auszahlen. Designer entscheiden, was produziert wird – ohne ihre Unterstützung schaffen es Next-Gen-Materialien nicht über das Reißbrett hinaus. Wenn unternehmensweit Einigkeit besteht, kann Materialinnovation zu einem langfristigen Unternehmensziel werden – getragen von geteilter Verantwortung und gemeinsamen Anreizen.

Laut dem jüngsten Bericht von BCG und Fashion for Good, Scaling Next Generation Materials: An Executive Guide, müssen Unternehmen sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Maßnahmen in Bereichen wie Nachfrage, Kosten und Kapital ergreifen.

Aus kollektiver Sicht müssen Marken bewusst Nachfrage bündeln und Ressourcen mit anderen Marken teilen. Angesichts eines stark fragmentierten, aber eng vernetzten globalen Lieferkettennetzwerks hängt der Fortschritt von Zusammenarbeit ab – mit Stakeholdern, Lieferanten und sogar Wettbewerbern. Unabhängig von der Unternehmensgröße kann kein Unternehmen das System im Alleingang verändern.

Um die Einführung von Materialien mit geringerer Umweltbelastung zu fördern, können Marken gemeinsam Stoffspezifikationen entwickeln, das finanzielle Risiko teilen und sich auf gemeinsame Lieferanten festlegen. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass vorwettbewerbliche Konsortien gebildet werden, um die Nachfrage zu bündeln und die Anforderungen zu standardisieren, was den Herstellern das Vertrauen gibt, zu investieren und zu expandieren. Diese Partnerschaften können systemweite Effizienz freisetzen und den Weg für beschleunigte Innovation ebnen.

Erfolgreiche Partnerschaften basieren ebenfalls auf Vertrauen. Viele Start-ups und Lieferkettenpartner sind zurückhaltend bei der Weitergabe von Daten, um ihr geistiges Eigentum zu schützen. Die Einbindung einer neutralen Drittpartei kann eine faire Vertretung sicherstellen, Vertrauen aufbauen und produktive Vereinbarungen erleichtern. Ein externer Partner kann Marken zudem dabei unterstützen, mit sensiblen Transparenzthemen umzugehen, die Kommunikation zu erleichtern und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.

Schritt 5: Klare und wirkungsvolle Kommunikation etablieren

Klare Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg jeder Materialinnovationsstrategie – und sie beginnt mit einem soliden Fundament: einem klar definierten Ziel, einer wissenschaftlich fundierten Strategie, einem Entscheidungsrahmen und einem eindeutigen Maßnahmenfahrplan.

Intern ermöglicht die Kommunikation eine funktionsübergreifende Abstimmung und Entscheidungsfindung in Bezug auf Investitionen und Finanzierung. Extern werden die Anforderungen an die Transparenz durch den zunehmenden Druck von Seiten der Regulierungsbehörden, wie z. B. die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) und die Anforderungen an die Umweltkennzeichnung, immer höher. Die Unternehmen benötigen wissenschaftlich fundierte Beweise, um ihre Behauptungen zu untermauern und das Risiko des Greenwashing zu vermeiden. Der Aufbau eines glaubwürdigen Narrativs von Anfang an ist unerlässlich.

Doch Kommunikation ohne Struktur verfehlt ihr Ziel. Ein gut strukturierter Fahrplan für Materialinnovationen gibt Teams die nötige Grundlage, um sowohl intern als auch extern wirkungsvoll zu kommunizieren.

Jeder kann durch Materialinnovationen zur Resilienz der Branche beitragen

Unabhängig von der Größe kann jedes Unternehmen zu Materialinnovationen beitragen – und damit die Resilienz der gesamten Branche stärken, etwa durch lokalisierte Produktion, diversifizierte Beschaffung und geringere Risikobelastung. Selbst kleinste Maßnahmen können – strategisch ausgerichtet – einen wichtigen Beitrag leisten.

Wichtiger als die Höhe der Investition ist die Qualität des Engagements. Wenn Ziel, Strategie und Entscheidungsrahmen eines Unternehmens klar definiert sind, lässt sich jeder Beitrag so ausrichten, dass er sowohl individuell als auch gemeinschaftlich wirkungsvoll ist.

Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage und der sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften, wie z. B. die Bestimmungen über den Recyclinganteil und die Wiederverwertbarkeit, müssen die Unternehmen jetzt damit beginnen, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Ein starkes Fundament stellt sicher, dass der Ansatz der Materialinnovation sowohl glaubwürdig als auch geschäftsorientiert ist – und damit auf Kurs bleibt und dauerhaften Wert liefert.